これまで、主にこどものための本を制作してきた私でありますが、2025年現在、こどもだけでなく大人の方にも向けた実用書の制作に取り組み始めました。タイトルは「うまくなる法則」。技術の上達、人間の成長に関する実用書です。この本の制作に入った経緯などは詳しく本文テキストに記してあります。

以下、制作中の本文テキストの一部を掲載しておきます。ご興味を持たれた方、ぜひとも、ご一読ください☆

(最後には、絵の描き方講座も含まれます。お見逃しなく!)

うまくなる法則

はじめに

【あなたのその努力、本当に役に立っていますか?】

この本を手に取った、そこのあなた。この本に興味を持ったということは、おそらく、何かうまくなりたいことがあって、物事の効果的な上達の仕方を知りたいはずですよね?

きっとあなたは、これまでだって、いろいろな事に取り組んできたことでしょう。それは学校の勉強だったり、スポーツやピアノなどの習い事だったり、将棋やゲームなどの遊びだったりするかもしれません。そして、あなたは、そうしたことを通して、どんなことをするにしても、うまくなるためには、努力が必要だということを、身を持ってよく知ってきたはずです。

ところで、そうやって努力をしたり頑張ってきた中で、はたして今まで、どれほどの努力が結果を出してきた実感があるでしょうか?

あなたのしてきた努力は、それらすべて、本当に役に立ってきましたか?

もちろん、うまくいった努力や頑張りはたくさんあるでしょう。

でも、その一方で、なかなかうまくいかなくて苦労したり、頑張った割には少しの成果しかでなかったり、はたまた、うまくいかなくて結局やめてしまったことだって、たくさんあるのではないでしょうか?

そうです! 現実は、頑張りさえすれば必ずうまくいくというものではありません!

頑張って努力しても、なかなかうまくいかないことの連続なのです!!!

そもそも努力すること自体だって大変です! 疲れます! 面倒です! せっかく頑張ろうと思ってその気になっても、すぐに面倒になって投げ出してしまうなんてことは、よくあることではありませんか? そうでしょう!?

ですが、想像してみてください。もし、頑張る度に、うまくなっていく実感が確かに味わえることができたとしたら、それってすごく気分のいいことだと思いませんか?

「努力」などと肩に力をいれなくとも、気軽に遊び感覚で取り組んでいるだけで、物事がうまくなっていく感覚が持てるようになれたとしたら、それって、すごく素敵なことだと思いませんか?

人から羨ましがられるような特技を身につけた上で、「特に努力なんてしてないよ、ただおもしろがって遊んでただけだよ」と、余裕たっぷりの顔で言ってみたくはありませんか?

実は、そうした方法があるんです。努力や頑張りに対する考え方ひとつで、物事の成長スピードはまるっきり変わってきます。そして、その考え方こそがこの本で紹介する「うまくなる法則」なわけです。

もちろん、この考え方ひとつで、なんでもできるようになるとまでは言いませんが、様々なことに役に立つということだけは、このまま、本を読み進めてもらえれば、すぐに納得してもらえることでしょう。

なぜなら、この「うまくなる法則」は、実は、あなたも知っているはずのことだからです。具体的に意識していないだけで、今まで努力したり頑張ってきたりしたことの中で、身を持って証明してきたことなのですから。

ヒントのカギは、うまくいった努力と、うまくいかなかった努力のちがいにあります。

さぁ、この本を通して、うまくなるための考え方について、いっしょに理解を深めていこうではありませんか!

【私が、うまくなる法則に気づくことができた理由】

さて、本題に入る前に、この本の作者の自己紹介をしておきましょう。はじめまして、いのぐちよしまさです。

私は、保育園や学童クラブで保育の仕事をしながら、子どものための本を作ってきた者です。保育士児童書作家とでもいいましょうか? 絵本も描きますし、小説も書きます。もちろん、絵も文章も両方こなします。

おまけに、多趣味な人間でして、子どものときから、いろいろな遊びや勉強に夢中になり、今でも、ジャズピアノを弾いたり、将棋にのめり込んだりと、あれこれ楽しんでいます。

ところで、そうやって、いろいろなことに手を出しているうちに、ふと、あることに気が付きました。

それは、物事の上達の仕方には共通点が多いということです。

面白いもので、ピアノがうまくなると、絵がうまくなったりしますし、将棋がうまくなると、ピアノがうまくなったりします。

少し不思議なようですが、これは、別々の事柄から、うまくなるための方法論を学ぶことで、それらを応用することで、幅広い視点から、物事を眺められるようになった結果だと思っています。

そうして、自分の知っている上達のための具体的な知識を、目の前の子どもたちにも伝えていきました。

算数の宿題をしている子には、計算のうまくなり方を、絵の好きな子には絵の描き方の、将棋の好きな子には、将棋の上達の仕方を、といったふうにです。

すると、私の話をおもしろがった子たちからは、はっきりとした成果が出てくるのも目の当たりにしてきました。

そうした成果を見る機会が増えるにつれ、今まで得てきた知識や経験を、もっと多くの人にも伝えたいと思うようになりました。そして、そのためには、物事の上達の仕方の共通点を、もっと、はっきりとした法則として、明らかにする必要があると思いました。

幸い、その法則は、すぐに気づくことができました。というよりも、それは、今までの人生の中でうまく上達できたときと、そうでなかったときのことを振り返って、単純な言葉に置き換えて説明するだけで十分だったのでした。

うまくなる法則は、とてもシンプルです。簡単なことです。しかし、このことに意識的に取り組めば、上達の速度は驚くほど変わります。

実は、私自身、今回、この本を制作しようとして、うまくなる法則を発見したことで、劇的に物事の成長スピードがあがりました。

この本では、こうして私が導き出した、うまくなる法則を元に、学校での勉強や、スポーツに音楽、さらには人間関係への応用といった、具体的事例をふんだんに列挙しながら、うまくなることの本質について迫っていこうと思います。

そうした豊富な実例を通して、あなたが、この本をひと通り読み終えた後には、うまくなる法則の使い方も、十分に身についているものだと思います。

それでは、あなたの人生が実り豊かなものになることを願って、さっそく、本題に入っていこうではありませんか?

【基本方針 簡単なことから手をつける】

人それぞれ、得意なこと、苦手なことってありますよね? それは、生まれつきの遺伝的な影響が大きいものなのかもしれませんが、一方で、生まれついた環境的な影響を無視することもできません。

才能のあるなしに関わらず、大抵の物事は、適切な練習さえすれば、ある程度はできるようになるのも、また、事実です。

しかし、この適切なちょうどいい練習とは、いったいどのようなものなのでしょうか? どのような練習をしているときに、人は物事が上達しやすいのでしょう? つまりは、うまくなるときと、うまくならないときのちがいは、どこにあるのでしょうか?

本のはじめでも、うまくいった努力と、うまくいかなかった努力のちがいにこそ、うまくなるためのカギがあると述べました。いったい人は、どのようなことをしているときに成長するのでしょうか?

しかし、よくよく考えてみると、これは、案外、単純なところに答えがありました。

それは、「簡単にできるところから始めて、ひたすら、くり返してきたことは、うまくなっている」という事実です。

絵がうまい子は、絵を描くのが好きでたくさん描いてきたわけですし、ボール投げがうまい子は、ボール遊びが好きで、たくさんボールを投げてきたわけです。国語の得意な子は本をたくさん読んでいるし、算数の得意な子は、たくさんの計算問題を解いてきています。

もちろん、みんな、最初から上手だったわけではありません。最初は、簡単にできるところから始めています。

絵なら、なぐり描きの落描きから、ボール投げならただ転がしたり投げたりして遊ぶところから、本を読むなら絵本を読み聞かせてもらうところから、算数の勉強なら数を数えるところから、といった具合にです。

逆に言えば、絵が苦手な子は、絵を描く機会が少なかったし、ボールの苦手な子はボールで遊ぶ機会が少なかったし、本が苦手な子は本に触れる機会が少なかったし、算数の苦手な子は数の計算をする機会が少なく過ごしてきたのです。

その子が好きな活動に応じて、得意、苦手の差が発生しているようにもみえます。

さらに、もっとわかりやすい、根本的な例を出しましょう。

多くの人が当たり前のように、立ったり歩いたり、話をしたり聞いたりできますよね? これだって、赤ん坊のときに、たくさん、立ったり歩いたりする練習や、言葉を話したり聞いたりする練習をしてきたからなのです。

はじめから、歩いたり話せたりできる赤ちゃんなんて存在するでしょうか? もちろん、いるわけありません。赤ちゃんは、何度も何度も転んだり、自分の思い通りにならず泣いたりして、くり返しくり返し練習してきたからこそ、歩いたり話したりと、いろいろなことができるようになるのです。

こうした人間の基本動作は、生きていく上で最も重要なことだけに、大半の人が自然とできるようになっていますね。

つまりは、物事ができるようになる出発点は、まずは、簡単にできるところから始めて、ひたすらくり返していくところにあったのです。

なんとも当たり前過ぎて、もしかしたら、拍子抜けするような答えに聞こえたかもしれません。しかし、こうした事実をはっきりと認識することが、なによりも大事なのです。

ほら、思い出してみてください。あなたの今までの人生の中で、うまくいったときと、いかなかったときのちがいを。得意なことと苦手なことのちがいを。

簡単にできると思ってくり返し取り組めたものは、うまくなりやすかったのではないでしょうか? 反対に、難しいと思って面倒に感じたものは、そこから、なかなかうまくなれなかったのではないでしょうか?

得意なことと、苦手なことでは、くり返してきた数が、圧倒的にちがうのではありませんか?

だとすれば、ですよ? うまくなりたいこと、できるようになりたいことがあるのであれば、まずは、簡単なところから始めて、それを徹底的にくり返すだけでも、十分な効果があるのではないか? 私はそう考えました。

できることから手をつけて、徹底的にやり込む、ということを、当の本人が自覚して、意識的に行っていくということです。

もちろん、この場合の「簡単」とは、自分にとって簡単と感じられる程度のことです。他の人がどう思うかではありません。自分でも、これなら簡単にできるというスタート地点を探して、そこから出発するのです。

そこで、この「簡単なことから手をつける」という基本方針を元に、この本では、うまくなるための方法論を、「うまくなる三大法則」という形でまとめあげ、さらに、この法則を計画的に活かす上での実用法として「うまくなるためのニ大戦略」を掲げました。

その内容は次の通りです。

【うまくなる三大法則】

第一法則 簡単なことから徹底的にくり返す

第二法則 難しいと感じたら、前のレベルにもどってやり込む

第三法則 がんばればできるレベルに挑戦する

【うまくなるためのニ大戦略】

第一戦略 練習と実践と反省を交互にくり返す

第二戦略 反省を元にして、練習の目的と目標をはっきりさせていく

さて、どうでしょう? こうして掲げた法則や戦略は、どれもこれも至極真っ当で、当たり前過ぎのように思われたのではないでしょうか?

「なんだ、そんなことくらい知ってる」と、そう思われても不思議ないくらい、当たり前の内容ですからね。

しかし、当のあなたは、こうした事を、深くきちんと、時間を取って考えたことはありますか?

こうした事が、当たり前のように身についてはいますか?

もし、そうであるならば、この本をこれ以上先、読む必要はないでしょう。

ですが、きっとそうではないはずです。すでに、簡単なことから手をつけることを習慣化できている人であれば、わざわざ、この文章をここまで読んでいないでしょうからね。

かく言う私も、この本の制作に入るまでは、こうした事をはっきりと意識できていたわけではありませんでした。

当たり前のことであればこそ、当たり前過ぎて、なかなか気づかないものなのかもしれません。

この本を最後までお読みいただければ、私がこの本を制作することで、うまくなるための考え方がより身についたのと同じように、あなたにとっても、うまくなるための考え方が習慣化する、良いきっかけとなることでしょう。

考え方は、習慣化できてこそ、効果を発揮するものです。そして、これらの考え方が身についたその時には、ご自身の成長スピードのちがいに、きっと驚かされるはずです。

それでは、以下の章で、それぞれ、詳しく説明をしていきましょう。

……つづく

本文テキストの掲載は、いったん、ここまでとします。どうでしょう? 興味を持ってもらえたでしょうか? ここから先は、どうか、本の完成をお待ちください。本文テキストは概ね書き終えているのですが、わかりやすさのために図説を用意している最中であります。(これがなかなかの大作業……)

2025年内の完成を目指しています。完成した際には、またこちらのホームページにて告知をさせていただきます。ご声援のほど、よろしくお願いします☆

最後のおまけに、描画に関する項目も掲載しておきます。以下、お楽しみください。それでは!

(完成品では大幅に文章の改変がなされる場合もあります。予めご了承ください。)

【実例6 お絵描き】

絵の練習というと、この本を読んでいるみなさんは、どんなものを思い浮かべるでしょうか?

おそらくは、スケッチやデッサンといった、ある程度完成され、人に見せても評価をもらえるような、それなりに手間のかかった絵を描くことを思い浮かべた方が多いのではないでしょうか?

もちろん、スケッチもデッサンも、絵の技術を向上させるのに有効なものであることは間違いありません。ですが、こうしたものは、すでに絵の技術がある程度身についている人が、さらなる技術の向上を目指して取り組む、本格的な練習方法とも言えます。

絵の腕前に自信があるにしてもないにしても、いきなり取り組むにはハードルが高くて、長続きしにくいものかもしれません。

そこで、うまくるための法則を使って、もっと簡単な事から注目をしていきましょう。

絵を描く上で、もっとも簡単な取り組み方といえば、なんといっても落描きです。落描きを大量に描くことが、絵の技術を高めるコツです。

落描きというくらいですから、人に見せるために描くものではありませんし、うまい下手を、あまり気にする必要もありません。一度に長い時間描く必要もありません。5分でやめてもかまいません。1分でもいいです。1分くらいなら、ちょっとしたひまつぶしに、描いてみようという気にもなるでしょう? まずは、練習というよりは、遊びという感覚で、気の向いたときに気の向くまま落描きを描いてみましょう。

絵がうまくなるための第一歩は、とにかく、描くのに慣れること。うまい下手に関わらず、落描きを手早くたくさん描いていくことで、絵を描くのに慣れていくことが重要です。

例えば、絵を描くことに慣れていない人が、実物の果物や花を前にして、スケッチやデッサンを描いたとしても、いきなりうまく描けるはずがありません。描けなくて当然なのです。

まして、プロの絵描きが描いたようなイラストの模写をしても、いきなりうまく描けるわけがありません。自分の好きなマンガやアニメのキャラクターを描きたくなる気持ちは大切ですが、そのイラストは、プロの洗練された技によって描かれたものであることを忘れないでください。

もし、時間をそれなりにかけても、下手な絵しかできあがらなかったとしたら、それ以上、絵を描こうなどという気持ちにはなれませんよね?

そこで、落描きです。落描きでいいのです。落描きですから、ひとつひとつ丁寧に描かずともよく、それよりも、手早く、たくさん描いていきましょう。

このとき、輪郭や特徴的な部分だけをおおまかに描いたり、簡単な図形に置き換えて形のバランスをとらえてみたりと、絵のモデルを単純化してとらえることは、絵を描き進めていく上で、大きな手掛かりとなります。

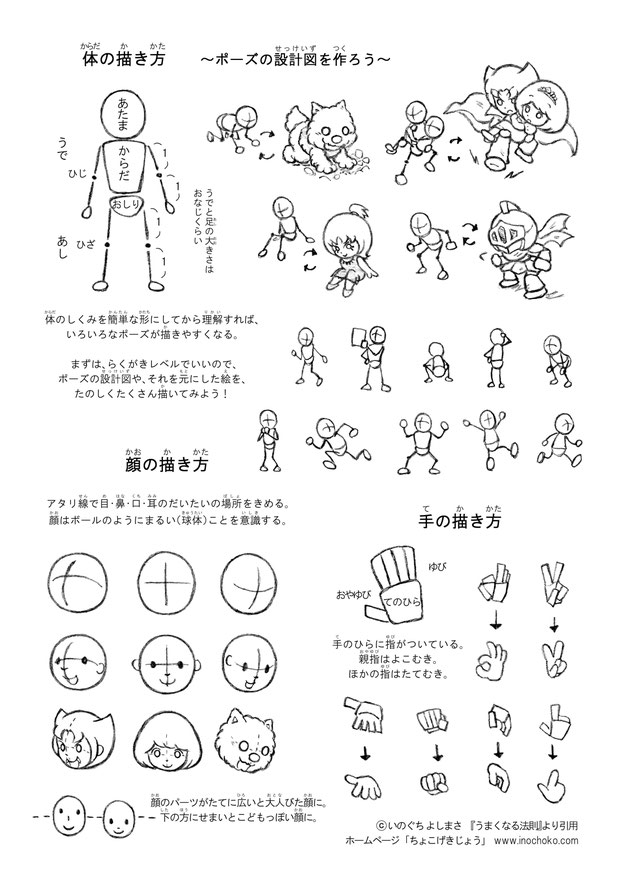

単純化の具体例として、物の形のとらえ方や人物のポーズのとらえ方を図案にまとめました。これらを元に、試しにあなたも、実際に鉛筆を持って落描きを描いてみてください。形を単純化してとらえることの効果が、きっと実感できるはずです。

そうやって、たくさん描いていくうちに、果物や花でも、マンガのキャラクターでも、その形が体に馴染んできます。おおまかな形を描くのに慣れてきたら、絵のモデルにしている実物なり写真なりイラストなりの物の形を、もう少し丁寧に観察するようにして、自分の描いた絵と見比べていきましょう。

描いた落描きに、色鉛筆や絵の具なども使って、簡単な色付けを加えていくのも楽しいかもしれません。

描くことと観察することをくり返していくことで、落描きといえども、そのレベルが確実に上がっていくのが実感できるはずです。

実は、絵を描くには、手だけでなく、目の力も重要となります。絵のモデルとしている物の形にしろ、自分で描いた絵にしろ、物の形を見極めているのは、手ではなく、他ならぬ、目にちがいないですからね。

観察力は、絵を描く上での土台となる、とても大事な力です。

もちろん、この観察力もはじめから十分に備わっているものではありません。くり返しの訓練を通して鍛えていく必要があるものです。

そのためには、絵のモデル、自分の描いた絵、それぞれくり返しよく観察し、より良い結果が得られるよう努めることが大切です。

観察力がついてくると、物の形の微妙なちがいや、自分で描いた線の歪みやズレといったものにも、気がつけるようになります。

こうした観察力も、落描きをくり返していくことで、自然と高まっていくでしょう。

そして、ある程度、絵を描くことに力がついてきた実感が湧いてきたのであれば、スケッチやデッサンといった、人に見せることも想定したような、より細かい描画に挑戦していくのが良いでしょう。

果物や花のスケッチやデッサンを描くにしても、落描きによる下準備を十分にしたのとしないのでは、結果はまったく異なってくるはずです。

ところで、ここまで、手早く短い時間で描いた絵のことを、わかりやすく落描きと呼んできましたが、美術用語としては、クロッキーや素描などとも呼ばれる、重要な技法のひとつでもあります。

ここまで説明してきたように、クロッキーや素描は、描画力や観察力を鍛えていくのにとても役立つ方法です。

例えば、絵を描くことに自信のある人でも、人や動物など、生き物の体は、構造が複雑で、自在に描くのは難しいものです。

こうした複雑なものでも、いろいろな角度から様々なポーズを観察し、手早く大量に描いていくことで、その構造に慣れていくことができます。

不慣れなものでも、簡単に描くことから手を付けることで、上達をスムーズにするのです。

絵の技術が付いてきたときほど、うまくなる法則を思い出してみてください。物事を簡単なところから捉える考え方は、どのようなレベルにおいても、きっと役立つはずです。

ここまで落描きを中心に説明してきましたが、線の描き方、鉛筆の持ち方や使い方、画材の使い方など、基本的な部分にも気を配ることも忘れないようにしましょう。

落描きと同じように、直線や曲線などの様々な線を描く練習や、色付けの技法の練習も、今の自分にとって簡単にできるところから、徹底的にくり返していくことが上達のコツです。

基礎的な能力の向上は、絵の質全体に変化を与えるような、大きな影響力を持つものです。地味な部分ではありますが、こうした基礎的な部分にも目を向けることは、思い通りに絵が描けるようになる、大きな手助けとなるでしょう。

最後に、絵を描くことにおける、うまくなるための戦略の応用例を紹介します。

ここまで述べてきたような、落描きや線画の練習は、あくまで、練習のための絵であり、完成した作品ではありません。

絵の技術を伸ばしていくには、人に見せるのを前提としたような完成した絵を描いていくのも大事なことです。

完成品を描くとはいっても、いきなり大掛かりな物を描く必要はありません。気軽に描けそうな物から取り組むと良いでしょう。

とはいえ、それでもなかなか納得のいくものが描けず、時間をかけて描いた絵といえども、失敗作となってしまうことも少なくないかもしれません。そんなときには、つい、描いた作品を破り捨ててなかったことにしてしまいたくもなりますが、ぐっとこらえて、失敗作といえど、作品の評価を丁寧に下していきましょう。

描いた絵の良い点、悪い点を分析し、よく反省することが大切です。

よく描けた部分と、そうでない部分の差はどこにあるのか? 下手に見える絵は、どうして下手に見えるのか? 気に入らない部分はどうして気になるのか?

こうした分析結果を元に、自分の絵の技術の、どの部分を強化していくのか検討をし、練習に活かしていきましょう。失敗作も、そこから学ぶことができれば次の作品につなげていく糧となります。

合わせて、人の描いた作品をよく観察して分析したり、模写したりする(まねをして描く)ことも、絵の技術を伸ばしていくのに役立ちます。

もちろん、絵の技法の専門書や、解説映像を通して学べることもたくさんあります。

そうして得た知識も、うまくなる法則の考え方に従って、簡単に取り入れられそうなところから試してみることで、自分のものにしやすくなるはずです。

絵の練習や勉強、作品制作、そして、それらを反省してつなげていくことで、自分らしい絵を描くことも、きっとできるようになっていくはずでしょう。

言葉だけで伝わることには限りがあります。絵を描くなどの芸術表現に親しむことによって、言葉以外の表現方法を身につけることは、人生を豊かにするものでもあります。ちょっとした落描きを描いてみるのも、芸術の入り口だと考えたら、なんだか素敵なことではありませんか?

まとめ

絵描きにおける、うまくなる法則の応用例

・絵がうまくなるための第一歩は、とにかく、描くのに慣れること。うまい下手に関わらず、落描き(クロッキー)を手早く大量に描いていくことで、描くことに慣れていく。

このとき、輪郭や特徴的な部分だけをおおまかに描いたり、簡単な図形に置き換えて形のバランスをとらえてみたりと、絵のモデルを単純化してとらえることは、絵を描き進める上で、大きな手掛かりとなる。

・絵を描く上での土台となるのは観察力。絵は、手だけでなく、目の力も重要となる。絵のモデル、自分の描いた絵、それぞれくり返しよく観察し、より良い結果が得られるよう努めることで、観察力も伸びていく。

・線の描き方、鉛筆の持ち方や使い方、画材の使い方など、基本的な技法にも気を配る。基礎的な能力の向上は、絵の質全体に変化を与えるような、大きな影響力を持つ。

絵描きにおける、うまくなるための戦略の応用例

・落描きなどで練習のために絵を描く一方、人に見せるのを前提としたような完成した絵を描くのも大事。

納得のいく完成品が描けずとも、へこたれることなく、良い点、悪い点をよく分析し、分析結果を練習に活かしていくことで、次の作品につなげていく。

・人の作品をよく観察して学んだことや、絵の技法書や解説動画から得た知識も、簡単に取り入れられそうなところから試してみることで、自分のものにしやすくなる。